ジョジョの奇妙な冒険7部のジャイロ・ツェペリのモデルとなったのは、シャルル=アンリ・サンソン(以下サンソン)。フランス革命の時代に生きたパリの死刑執行人でした。

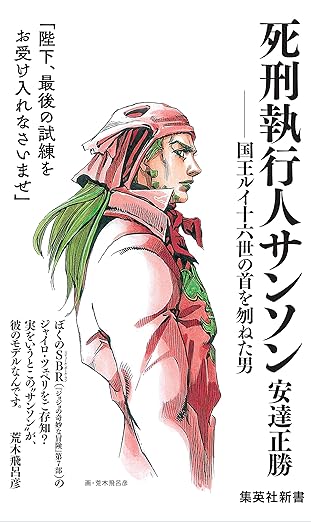

今回は『死刑執行人サンソン』を読みながら、ジャイロとサンソンの人生や境遇などを比較してみました。

1. ジャイロのツェペリ家と『死刑執行人サンソン』一家の職業の比較

まずはツェペリ家とサンソン家の職業を比較してみます。ツェペリ家は代々長男が死刑執行人の職を継いでいましたが、サンソン家もパリで6代にわたって死刑執行人を務めた家系です。当時の死刑執行人は世間から差別を受けており、他の職業に就いても身元がバレれば廃業を余儀なくされるため、執行人にならざるを得なかったのだとか。また息子が別の職に就けば、きっと父親の職を恥じることになると考え、親としても職を継いでほしかったのだそうです。

ツェペリ家と同じくサンソン家も副業は医業。一般庶民から貴族まで治療を受けに来ており、他の医者が治療不可能と判断した患者の受け入れも行っていたのだとか。医者の仕事を通じて人間の急所や人体への理解を深めることは、死刑執行に役立ち、死体を解剖して増やした知識は子孫のために書物に書き記していたそうです。超そっくりじゃん…!

ところで医学書を読めるようになるには学校での学びが必要となります。…が、差別的な扱いを受けていたサンソン家では、教育を受けさせるのも一苦労。家柄がバレれば他の生徒が次々と退学を申し出るため、除籍処分になってしまうことも…結局サンソンの場合は、重病患者として受け入れた神父が後に家庭教師となりました。

世間から最底辺の扱いを受けていたサンソン家ですが、代々築かれた財産や免税特権により経済的には潤っていました。医療処置の治療費も貴族からは高額を請求するも、貧しい人々からは金を受け取らなかったのだとか。それどころか生活が苦しい人々には食料を配るなど手を差し伸べていたそうです。優しい…!

なんだか黄金の精神を感じさせるところですが、それは死刑囚と関わる職業である以上、普段から後ろ指を指されることがない道徳的な生活を営むべきとしていたため。死刑囚に共感できる人間という印象を持たれないような言動を心掛けていたからこそですが、ジャイロがどこか品の良さを感じさせるのはこんな家柄がモデルだからなのかもしれません。

ちなみに若かりし頃のサンソンはプレイボーイ!ジャイロの不倫事件を思い出しますね~~~~!ジャイロはチーズの歌を披露していましたが、サンソンにはバイオリンやチェロの演奏の趣味があったらしいです。モッツァレラレラレラレラレラ~~~~!

2. ジャイロ・ツェペリの鉄球とサンソンの時代の人道的配慮

ツェペリ家とサンソン家の死刑に対する人道的配慮を比較してみます。ツェペリ家の鉄球の技術のなりたちは、こう説明されていました。

人間はたった一点の傷で死に至る……だが多くの場合生命力は とても強靭なものであり人を確実に死に至らしめる行為にはそれなりの技術が必要である 罪人とはいえ苦しみがなく人としての尊厳を与え一瞬のまばたきの間に人間を処刑するのは達人の域に至っていなくてはならない(中略)

決して2度目の打撃は許されない ミスることのない一点への処刑のために彼らは医術を学び戦闘術を体得した

肉体を平静の状態のあるようにツェペリ一族は鉄球の回転を生み出した 鉄球の回転は苦痛ではなく「穏やかさ」のためにあるのである

荒木飛呂彦(2004年)『STEEL BALL RUN』4巻 集英社

処刑を成功させ、人としての尊厳を守り、苦痛を低減させるのための技術だそう。作中では斬首刑を前に暴れる囚人を鎮めるために鉄球を使っていましたね~!

サンソンも斬首刑を行っていましたが、実際の刑に際しても執行人の体調や精神の集中が必要で、死刑囚が体を動かす中でタイミングを見計らって剣を振り下ろさなければ成功しないため、高度な技術が要求されるそう。失敗すれば死刑囚が苦しむだけではなく、群衆が死刑囚に同情を送ったり、処刑に関わった人間が殺害された例もあったとか…!

そしてサンソンが活躍した時代でもまた、死刑囚の苦痛は最小限であるべき、人道的配慮がなされるべきとされ、後に拷問の廃止やギロチンの開発の動きにまで繋がります。つまり鉄球の技術の話は実際の処刑の様子や、パリの風潮が元ネタとなっていたんですね~!

ちなみに『死刑執行人サンソン』で斬首刑の失敗例で挙がっていたのが、メアリー・スチュアート。1部ではタルカスとブラフォードが仕えた女王として登場していましたね~!斬首刑に処されたメアリーは1回目で斧が後頭部に刺さり、2回目では腱が残って斧をのこぎりのように使って断ち切ったのだとか…エグすぎる…

3. ジャイロが救おうとしたマルコのモデルとツェペリ家が願った奇跡

ジャイロが救おうとしたマルコにもモデルはいるのか考えてみます。国王暗殺計画を知っていたと決めつけられ、国家反逆罪で斬首刑を言い渡された召し使いの少年でしたが、サンソンが処刑した子供にはこんな少女がいたそうで…

十八歳ということだったが、華奢で、どう見ても十三、四にしか見えなかった。この少女はある女優の小間使いをしていて、女主人が逮捕されたために一緒に牢獄に行ったのであった。おそらくは、この少女には、逮捕された女主人以外に頼るあてがなかったのだろう。革命裁判所の法廷にも女主人と一緒に出て、一緒に法廷にいたというただそれだけのことで、他の数十人の被告と共に死刑の判決を受けたのだった。

この少女は健気にも、自分から進んでギロチンの横板の上に身を横たえ、「これでいいですか、死刑執行人さん?」と聞くのだった。

安達正勝(2003年)『死刑執行人サンソン ―国王ルイ十六世の首を刎ねた男』集英社(225頁)

まだ幼く健気で、お手伝いの職に就いていただけで、罪を着せられて死刑…とどこかマルコの話を思い出すのではないでしょうか。

少女の死刑に際し、サンソンは声を上げない民衆、死刑制度に対して内心怒り狂うも、結局刑を執行することに…自分の情けなさに打ちひしがれたサンソンは、弟に帰宅を促されて早退したほどだったそうです。こんな心の動きもジャイロがマルコに見せた強い葛藤の表情を思い出すのではないでしょうか。

荒木飛呂彦(2005年)『STEEL BALL RUN』5巻 集英社

ジャイロパパの「感傷に浸るな」と、ジャイロの「納得したい」という気持ちの間で揺れていたかのようなサンソン。死刑執行人の職に就いた以上、心痛む処刑をせざるを得ないこともこれだけではなかったはずだよね…フランス革命の時代に生きたサンソンは、顔見知りだったルイ16世の処刑を任された際にも酷く消沈しています。

そんなサンソンは死刑執行人でありながらも死刑制度の廃止を願っていたひとり。処刑の惨たらしさを知っていることはもちろん、先述した少女のような子供、友人にまで死刑を執行したくないという気持ちもあってこそなんでしょうね…ツェペリ家が奇跡を願っていたのは、サンソンのように処刑人の仕事と個人の感情の間で葛藤を抱えていたからなんだろうな~…

4. ジャイロの父親の感傷への考え方とサンソンの処刑失敗の比較

最後にジャイロの父親の考え方の原点を、サンソンの例から考えてみます。感傷はダメ!と口酸っぱく話していたジャイロパパ。美人で小柄な死刑囚が暴れまわった事件では、処刑の何たるかをまだ知らないジャイロに「女を美人、小柄と思ったのでは」「感傷を抱いていたのではないか」とプンスカしていましたね~!

若かりしサンソンもまた、初めて刑に処したのは若い美人な愛人だったそう。病に倒れた父親の代理として16歳で突如デビューしたことも手伝って、心が揺れ動いたサンソンは5回ほど失敗した後、やっとのことで絞首刑に処したのだとか…

本書では誰もが最初はこんなものと書かれていますが、心を冷静に保ち、感傷を抑えることがいかに大事かわかるこのエピソード。サンソン家の初代にいたってはデビュー戦で気絶したそうで、いかに動揺が抑えられないストレスフルな仕事かが伺えます。そんな業務だからこそ、ジャイロパパは手元が狂わないようにまず他人への共感や感傷を捨てるべきと考えていたのかもしれません。

だから納得したい!と熱くなりがちなジャイロに対し、クールな姿勢を見せていたジャイロパパでしたが、それはきっと百戦錬磨のプロ処刑人だったからこそなんでしょうね~!失敗すれば世間から非難されたり、死刑囚が必要以上に苦しむ姿を嫌というほど見てきたベテランだからこその意見ではないかな~と思います。

そう考えると感傷を捨てろ!というのはリアリストなだけではなく、ジャイロへの思いやりと仕事の成功を祈るゆえ言葉ともとれるのではないでしょうか。なんせ奇跡を願う優しさを持っているツェペリ家だもんな~!ゾンビ馬だってパパの手助けかもしれないんだもんね。厳しい態度で接しながらも、きっとず~~~っとジャイロのことを気にしていたんだろうな…

まとめ:ジャイロ・ツェペリは『死刑執行人サンソン』と似ているところがかなり多そう

『死刑執行人サンソン』より、ジャイロとサンソンを比較してみました。

荒木先生がモデルと語るだけあり、かなり似ていましたね~~~~!時代や国は違えど、仕事内容や姿勢、死刑囚の姿など、7部と被るところが多かった印象です。

死刑囚の様子やサンソンの心情に生々しさを感じるエピソードが数多く残っており、ジョジョファンとしては非常に興味深いこの作品。この時代の死刑の在り方、ジャイロパパの言葉の真の意味などあらためて考えさせられる気がします。というか面白すぎるからジョジョファンは絶対読んだ方がいいよ!マジでマジで!!!

参考文献

安達正勝(2003年)『死刑執行人サンソン ―国王ルイ十六世の首を刎ねた男』集英社